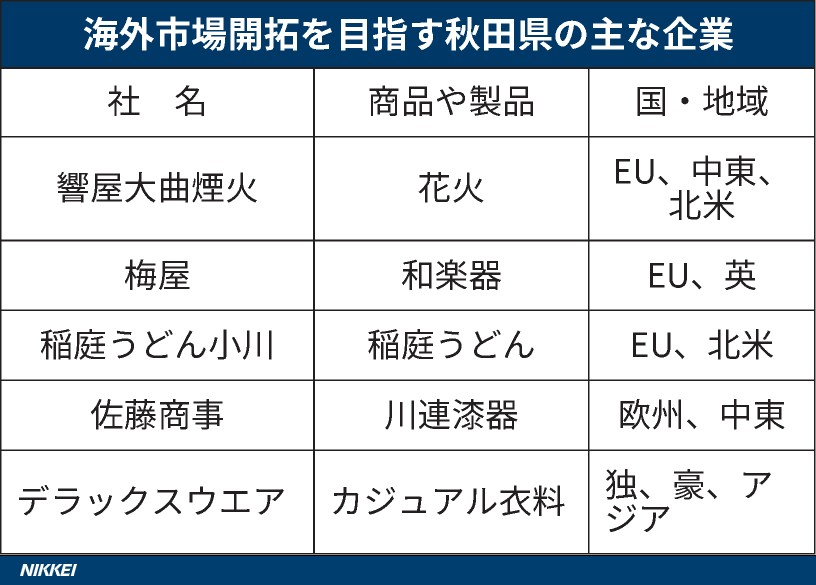

– 花火・和楽器…秋田から海外へ EUの認証など取得 [2022/12/15更新]

秋田県に根を張る伝統的な企業が海外販路を開拓する動きを加速させている。大仙市の花火会社が欧州輸出に乗り出し、和楽器店が欧州仕様の楽器づくりを始めた。人口減による国内市場縮小に対応し、高く評価されている独自技術をさらに磨き、積極的に自ら海外市場を切り開こうとしている。

老舗の響屋大曲煙火(大仙市)は欧州市場開拓に動く。斎藤健太郎社長が12月中旬に渡仏し、2023年の販売契約について9事業者と商談している。11月には製品を欧州連合(EU)に輸出する際に、安全基準を満たすことを証明する「CEマーク」を約1年かけて取得した。国内の花火業者で初めてという。

同社は1894年創業。日本三大花火の一つ、全国花火競技大会「大曲の花火」が催される大仙市を拠点にする。各競技会で多くの優勝や入賞の実績を持つ。国際事業部を20年に新設し、今年7月にはフランスの事業者と販売代理店契約を結んだ。

国内の花火市場は縮小傾向にあり、さらに新型コロナウイルス禍で行事が相次ぎ中止になった。打ち上げる機会が減る中、職人らの技術伝承や雇用維持のためにも海外市場開拓が求められている。

欧州など海外では、大量生産し安価な中国製花火が高いシェアを握る。日本の花火は品質が高く色の変化や美しい形を楽しめる一方、手作業が多く生産効率で劣る面がある。

響屋は社内で機械化できる工程から進め、輸出に向けて火薬貯蔵庫も増設する。斎藤社長は「コンテナ船確保や輸送費など課題はあるが、まず市場を切り開くことで同業者と輸出で協力できる環境を整えたい」と強調する。

琴や三味線などの和楽器店を運営する梅屋(秋田市)も欧州市場を開拓する。輸出を目指し、21年5月に自社ブランドのロゴマークの商標をEUで登録。欧州仕様の和楽器販売を準備する。

和楽器はピアノなど洋楽器と違い、メーカー名やブランドのロゴマークを刻印しない。だが、海外市場開拓に向け「ブランドを明示し品質を保証する必要がある」(梅原久史代表)と判断した。

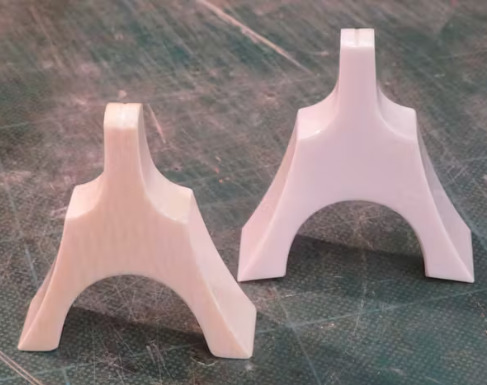

まず欧州の気候や風土に合う琴の製作を始めた。欧州は室内が日本より乾燥状態にあるため、日本で楽器を保管する場合に比べ、想像以上に早く部品が割れたり剝がれたりするケースが多いという。現地の環境に適応する素材選びや楽器内部の構造を見直しつつある。

和楽器の部品はワシントン条約で国際取引を禁止する象牙などを素材に使ってきた歴史がある。輸出を目指し、本来の音色に近いプラスチック素材に部品を代える準備を進めている。

稲庭うどん小川(湯沢市)は動物性由来の素材を含む食品の輸入を厳しく制限するEUの規制に対応する。昆布とシイタケから取ったビーガン(完全菜食主義者)向け麺つゆを開発した。10月、パリの国際食品見本市に市場調査も兼ねて出展。独自に企業を訪ね、フランスやイタリア、トルコの輸入商社などとの取引につながった。

川連漆器大手の佐藤商事(湯沢市)はモナコや英国、スイスのほか、サウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)など中東諸国にも販路を築く。

新たな価値を秋田から海外に発信する企業もある。アメリカンカジュアルの衣料メーカー、デラックスウエア(大館市)は9月、市場が拡大するタイで最大規模のカジュアル衣料品店を展開する現地企業と海外販売契約を結んだ。今秋、ドイツとオーストラリアの企業とも同様の契約を結んだ。

まずデニムのジーンズ、シャツなど品番や数量を抑えて、一つの市場で2~3年をかけてブランド浸透を目指す方針だ。村松隼人社長は「ファッションや衣服をビンテージというフィルターを通して価値観に親しんでもらい、ファンを獲得して徐々に市場を広げたい」と語る。(引用:日経デジタル)

.png)

.png)